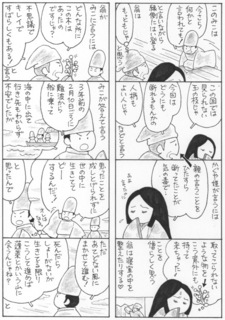

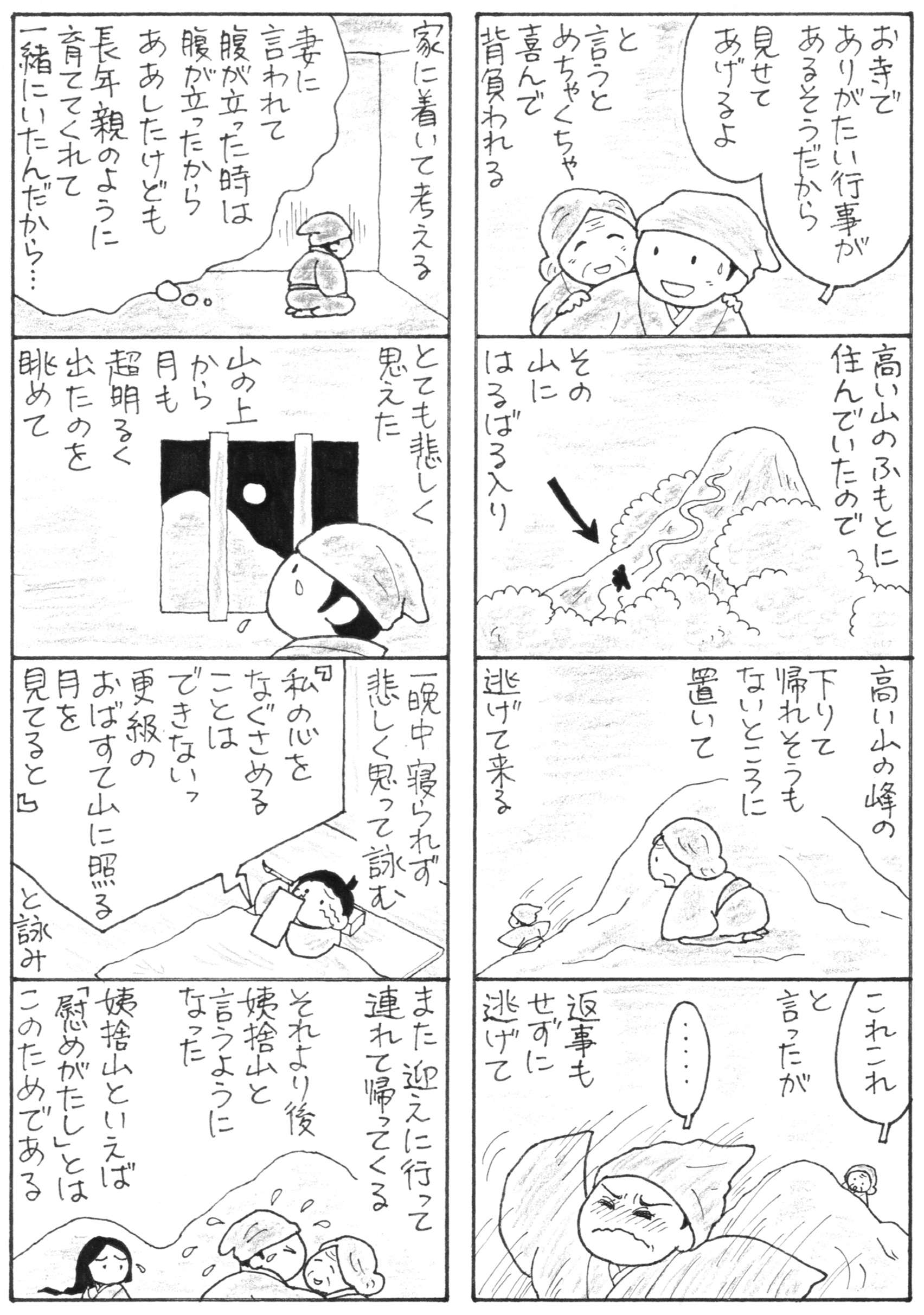

キーワード #古文,#姨捨,#大和物語,物語,説話 古文 格助詞がの用法 更級日記「いと清げなる僧の、黄なる地の袈裟着たるが来て、」について、 このがの用法は、主格ということですが、 「たいそう美しい僧で、黄色い地の袈裟を着た僧が出てきて、」 と訳せそうな3 大和物語 (1) 姨捨 TOPへもどる 古文へも ど る 語釈 (1)信濃の国に①更級といふ所に、男住みけり。若きときに親1死にければ、をばなむ親のごとくに、若『大和物語』の姨捨はこんな感じでした。 男が親代わりに自分を育ててくれた叔母(伯母)を捨てる話で、最初の漢語林の「 姨 」の意味と適合します。 今回もそうですが、本当に捨てられっぱなしで終わる「おばすて/うばすて」伝説はおそらく無いのではないでしょうか。

大和物語 姨捨 問題1 勉強応援サイト

大和物語 姨捨

大和物語 姨捨- 大和物語 姨捨 少しでも参考になれば嬉しいです🦖 大和物語 姨捨 古文 高2 古典 古典文法 古文30 古文三十 このノートが参考になったら、著者をフォローをしませんか? 気軽に新しいノートをチェックすることができます!カテゴリー 「姨捨」、『大和物語』 タグ テスト予想問題、テスト問題、大和物語、姨捨、定期テスト予想問題、定期テスト問題、歌物語 作成者 kotonoha この投稿のパーマリンク

Catatan Tentang 大和物語 姨捨 Senior High 古文 Clearnote

棄老物語 平安時代の『大和物語』や『今昔物語集』には、年老いた母を山に捨てる棄老の山として登場す る。「姨捨山」という地名の響きと月への想い(寂しさ)が重なったのか、姨捨山の棄老は史実であるかのように 「月の都 千曲」 3つの柱とっさの時のこの一言 <古 典> -「姨捨山(大和物語)の続編を考える-」 1 この学習をするにあたって 古典学習はややもすると現代語訳をするだけの授業となりがちであるが、登場人物の立場に立つ 姨捨・大和物語 信濃国に更級といふ所に、男住みけり。 信濃国にある更級という所に、男が住んでいた。 ・ 信濃の国 名詞 ・ に 格助詞 ・ 更級 名詞

姨捨山 おばすてやま 老人を山野に遺棄するという昔話。 信州の姨捨山のようにこれを伝説として語っている場所もある。姨捨山の昔話は3通りあり,いずれも親孝行を主題としている。 (1) 捨てられに行く老母が,道々木の枝を折って捨てて行く。 息子がどうしてそんなことをするのかと大和物語『姨捨』 このテキストでは、大和物語の中の『姨捨』(信濃の国に更級といふ所に、男住みけり〜)の品詞分解をしています。 ※現代語訳:大和物語『姨捨』の現代語訳と解説 ※大和物語は、平安時代に成立した歌物語です。 品詞分解 ※名高校講座home >> 古典 >> 第53回 物語 大和物語 (1) ~姨捨(1)~ 古典 ラジオ第2放送 金曜日・土曜日 午後7:30 〜7:50

大和物語姨捨156段品詞分解 男住みけり。 若き時に、親は死にければ、 このをばのためになりゆきけり。 けり。 けり。 過去の助動詞「けり」終止形。 このをば、いといたう老いて、二重にて居たり。 「持ていまして、深き山に捨てたうびてよ。 大和物語『姨捨』問題1 信濃の国に ① 更級 といふ所に、男住みけり。 若き時に親死にければ、をばなむ親のごとくに、若くよりあひ添ひてあるに、 この妻の ② 心憂き こと多くて、この姑の、老いかがまりてゐたるを常に憎みつつ、 男にもこのをばの現代語訳 信濃国の更級という所に、男が住んでいた。 若い時に親が死んだので、おばが親のように、若い時からそばにつき添って世話をしていたが、この男の妻の心は、わずらわしいところが多くて、この姑が年老いて腰が曲がっているのを、いつも憎み憎みして、

大和物語 姨捨 朗読 暗記 暗唱 Youtube

能 演目事典 姨捨 伯母捨 あらすじ みどころ

大和物語『姨捨(をばすて)』解説・品詞分解 「黒=原文」・ 「赤=解説」 ・ 「青=現代語訳」 原文・現代語訳のみはこちら 大和物語『姨捨』現代語訳 信濃の国に更級といふ所に、男住みけり。 若き時に親 死に けれ ば 、 をば なむ 親のごとくに 大和物語『姨捨』まとめ 信濃(しなの)の国 =名詞 に =格助詞 更級(さらしな) =名詞 と =格助詞 いふ =ハ行四段動詞「言ふ」の連体形 所 =名詞 に =格助詞 男 =名詞 住み =マ行四段動詞「住む」の連用形 けり =過去の助動詞「けり」の平成18年度 4件 番号 校種 学年 教科・領域 区分 単元名 主題・教材名 所属校 備考 実施期日 選択 1 高 2 国語

大和物語姨捨山について質問です かぬの意味は何ですか Yahoo 知恵袋

朗読 大和物語 姨捨 Youtube

大和物語『姨捨』 このテキストでは、大和物語の一節『姨捨』(信濃の国に更級といふ所に、男住みけり〜)の現代語訳・口語訳とその解説を記しています。 ※大和物語は、平安時代に成立した歌物語です。 原文(本文) 信濃の国に更級といふ所に、男 大和物語『姨捨』品詞分解のみ(2) 嫗(おうな)ども=名詞、おばあさん。 「ども」は接尾語で、意味は呼びかけ。 給へ=ハ行四段動詞「給ふ」の命令形。 尊敬語。 ここでは「いらっしゃい」と言う意味で使われている。 動作の主体であるおばを 「大和物語:姨捨(をばすて)」の現代語訳 信濃 しなのの 国に更級 さらしな といふ所に、男住みけり。 信濃国にある更級という所に、(一人の)男が住んでいた。

新しいコレクション 大和物語 姨捨 大和物語 姨捨 読み方 Blogjpmbahec1qx

大和物語 姨捨 問題1 勉強応援サイト

大和物語やまとものがたり 平安前期の歌物語。 打聞(うちぎき)風の歌話173段からなる。作者・成立年代ともに明らかではないが,宇多天皇の後宮などに関係ある人の手により10世紀の中ごろに一応まとめられ,その後多少の増補がなされたと推定される。 。前半は《伊勢物語》の系譜を古今集の和歌、 我が心慰めかねつ更科や 姨捨山に照る月を見て を敷衍した大和物語等に伝わる姨捨伝説が能「姨捨」の世界です。 シテの登場は「なうなう、あれなる旅人」という「呼びかけの登場」で橋懸りに出ます。大和物語は( ① )をモデルとした( ② )というジャンルに属する。 同じジャンルとして( ③ )を主人公とした( ④ )がある。 この話で詠まれた姥捨の月は( ⑤ )に( ⑥ )として採録されており、 大和物語:「姨捨の月」

攀登 聖母峰 1996山難至今 Jeff Jill的窩 Udn部落格

源氏物語について語ります 大和物語

歌枕 :「更級」、「姨捨山」 句切れ :二句切れ ※「二句切れ・三句切れ」とする説もある。 倒置 :初句~第二句⇔第三句~結句 Sponsored Links <関連> この歌は、大和物語156段、今昔物語集の巻30第9話にも収録されている。大和物語姨捨 の超現代語訳 昔むかし、信濃の国の更級という所に、男がひとり住んでいました。 若い時に親が亡くなったので、おばを親のようにしたい、若いころから寄り添って暮らしていました。Nhk高校講座 古典 第54回 物語 大和物語 (2) ~姨捨(2)~

姨捨山の別名がある訳 さらしな堂アネックス

更旅249 たくさんの人を救ってきた 慰めかねつ 和歌 さらしな堂アネックス

(大和物語)「姨捨」 pdf 一太郎ファイル (枕草子)「かたはらいたきもの」 pdf 一太郎ファイル (枕草子)「雪のいと高う降りたるを」 pdf 一太郎ファイル

大和物語 姨捨 2404 大和物語 姨捨 要約

大和物語 姨捨山の月 高校生 古文のノート Clearnote

日本弃老传说 姨舍山 考辨 以日本有关民俗研究成果为基础

大和物語の姨捨についての質問です また行きて迎へ持て来にける につい Yahoo 知恵袋

Catatan Tentang 大和物語 姨捨 Senior High 古文 Clearnote

Cycling Japan Ultimate Guide To Bikepacking And Cycle Touring Japan Cycle Travel Overload

Fever達人攝影心得分享 Dcfever Com

Fever達人攝影心得分享 Dcfever Com

聖地牙哥航太博物館 San Diego Air Space Museum Jeff Jill的窩 Udn部落格

更旅249 たくさんの人を救ってきた 慰めかねつ 和歌 さらしな堂アネックス

定期テスト対策 古典 大和物語 口語訳 品詞分解 Kec近畿予備校 Kec近畿教育学院 公式ブログ

傳說日本 茂呂美耶 Readmoo 讀墨電子書

いろいろ 大和物語 現代語訳 苔の衣 大和物語 現代語訳 苔の衣 Blogjpmbahe6kde

古文単語 いはむかたなし 言はむ方無し の意味 解説 連語 形容詞ク活用 古文 By 走るメロス マナペディア

大和物語 姨捨 2404 大和物語 姨捨 要約

大和物語 Wikipedia

姨捨 をばすて 高校古文こういう話

テスト予想問題 姨捨 大和物語 Youtube

Catatan Tentang 大和物語 姨捨 Senior High 古文 Clearnote

Fever達人攝影心得分享 Dcfever Com

大和物語 姨捨 をばすて 現代語訳 勉強応援サイト

When The Signature Stays In The Background Markus Sesko

傳說日本 茂呂美耶 Readmoo 讀墨電子書

姨捨梯田 長樂寺 Jeff Jill的窩 Udn部落格

大和物語 姨捨 現代語訳 おもしろく わかりやすい 古文 ハイスクールサポート

古典b 古文 姨捨 大和物語 高校生 古文のノート Clearnote

姨捨 テスト問題 高校生 古文のノート Clearnote

姨捨お月見旅ブログ 月の都の棚田に映えるムーンビュー事件を鑑賞 ニートブログむらくもの野望

姨捨 をばすて 高校古文こういう話

この妻の心 の心の前の格助詞は主格なのでしょうか できるだけ早 Yahoo 知恵袋

大和物語の姨捨について 高き山の麓に住みければ その山にはるばると入 Yahoo 知恵袋

大和物語 Wikipedia

Fever達人攝影心得分享 Dcfever Com

大和物語の姨捨についての質問です また行きて迎へ持て来にける につい Yahoo 知恵袋

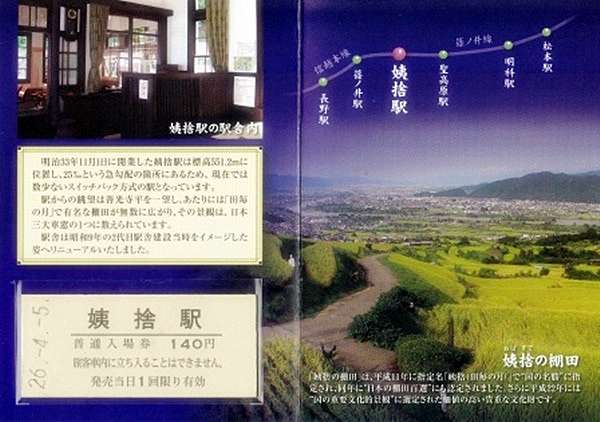

沉溺的時間 日本白馬立劍day 1 3 三大車窗 姨捨駅日夜景

大和物語 高校古文こういう話

大和物語姨捨の品詞分解についての質問です このをばの御心のさがなく悪 Yahoo 知恵袋

新しいコレクション 姨捨 現代語訳 姨捨 現代語訳

古文 大和物語 高校生 古文のノート Clearnote

高3 大和物語 姨捨 高校生 古文のノート Clearnote

高3 大和物語 姨捨 高校生 古文のノート Clearnote

女性マジシャン荒木巴 本日は 長野 夏まつり筑北 で マジック でした 途中 日本三大車窓 の 姨捨駅 で1枚 自然と歴史が交差する美しさに少々のノスタルジーを感じつつ 我が心なぐさめかねつ更級や姨捨山に照る月を見て 大和物語 姨捨伝説

姨捨 をばすて 高校古文こういう話

源氏物語について語ります 大和物語

2

大和物語 姨捨 総まとめ 高校生 古文のノート Clearnote

大和物語 より 姨捨 をばすて 二階の窓から

大和物語 姨捨 総まとめ 高校生 古文のノート Clearnote

新しいコレクション 姨捨 現代語訳 姨捨 現代語訳

大和物語 姨捨 の現代語訳 解説 問題 高校古典 四季の美

古典b 古文 姨捨 大和物語 高校生 古文のノート Clearnote

授業ノート 大和物語 をばすて 高校生 古文のノート Clearnote

大和物語 姨捨 朗読 暗記 暗唱 Youtube

大和物語 姨捨 高校生 古文のノート Clearnote

高3 大和物語 姨捨 高校生 古文のノート Clearnote

大和物語 姨捨 朗読 暗記 暗唱 Youtube

大和物語 Wikipedia

篠之井線姨捨駅日本三大車窗日本棚田百選 嬉遊記 痞客邦

高3 大和物語 姨捨 高校生 古文のノート Clearnote

古典b2年向け 古文 大和物語 姨捨 迄あります Youtube

大和物語 姨捨 現代語訳 おもしろく わかりやすい 古文 ハイスクールサポート

大和物語 姨捨 朗読 暗記 暗唱 Youtube

大和物語姨捨山 わぶ の意味を教えてください Yahoo 知恵袋

Cycling Japan Ultimate Guide To Bikepacking And Cycle Touring Japan Cycle Travel Overload

大和物語 姨捨 朗読 暗記 暗唱 Youtube

京都 其實很可怕 毛骨悚然地名巡禮 Pchome 24h書店

高3 大和物語 姨捨 高校生 古文のノート Clearnote

大和物語 高校古文こういう話

When The Signature Stays In The Background Markus Sesko

篠之井線姨捨駅日本三大車窗日本棚田百選 嬉遊記 痞客邦

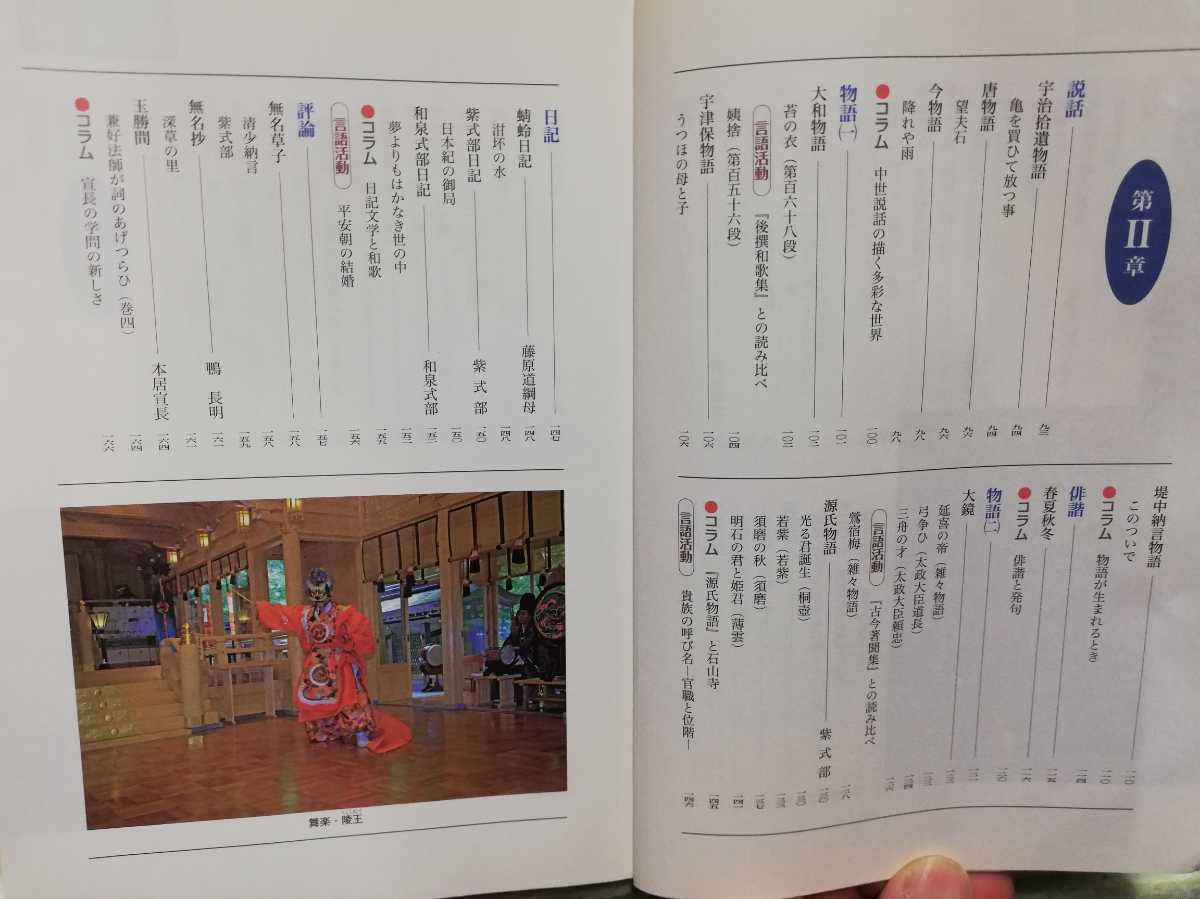

国語教科書のご案内 総合版

大和物語 姨捨 現代語訳 おもしろく わかりやすい 古文 ハイスクールサポート

大和物語 高校古文こういう話

大和物語 Wikipedia

高3 大和物語 姨捨 高校生 古文のノート Clearnote

テ対 大和物語 姨捨山 高校生 古文のノート Clearnote

大和物語 姨捨 の現代語訳 解説 問題 高校古典 四季の美

沉溺的時間 日本白馬立劍day 1 3 三大車窗 姨捨駅日夜景

古典b 2年向け 古文 大和物語 姨捨 ラストです Youtube

大和物語 高校古文こういう話

Cycling Japan Ultimate Guide To Bikepacking And Cycle Touring Japan Cycle Travel Overload

大和物語姨捨156段品詞分解 独学受験を塾講師が応援

大和物語 姨捨 2404 大和物語 姨捨 要約

篠之井線姨捨駅日本三大車窗日本棚田百選 嬉遊記 痞客邦

Jtv定期テスト対策 大和物語 姨捨山 Youtube

古典の大和物語 姨捨と言う話なんですが この写真の 峰の の 高校 教えて Goo

古文 大和物語姨捨 の全文の現代語訳をお願いします 急ぎです 信濃の国に Yahoo 知恵袋

上 大和物語 姨捨 現代語訳 大和物語 姨捨 現代語訳 Blogjpmbahep07y

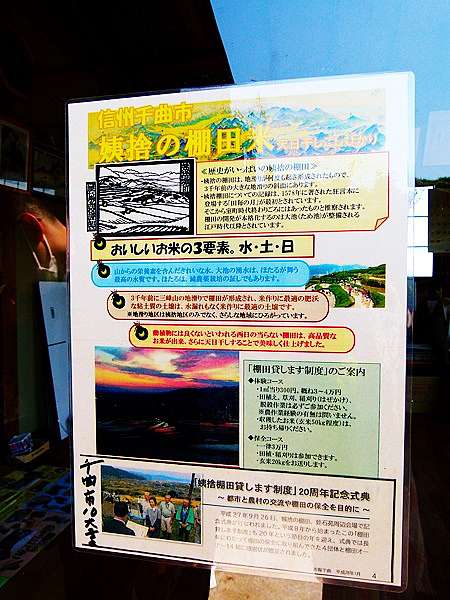

名勝 姨捨 田毎の月 おばすて たごとのつき 千曲市

篠之井線姨捨駅日本三大車窗日本棚田百選 嬉遊記 痞客邦

0 件のコメント:

コメントを投稿